|

≪芦田坂山ー1084m≫

|

| 芦田坂山二等三角点 |

佐久方面から142号線を西へ向かって走る。立科町・長和町の境界となる笠取峠を過ぎて少し下っていくと、『学者村』の標識がある。この標識に従って学者村と呼ばれる別荘地への道へ入る。1車線の狭い道、はたして駐車する場所があるのかどうか心配になる。それに地図を見ると別荘エリアは迷路のように道が入り組んでいて車でウロチョロ探しながら走るより歩いた方がよさそうだ。1キロ弱走ったところで水道施設らしいところに何台か止められるスペースがあった。ここに駐車してあとは歩くことにする。

別荘の点在する車道を上がっていくと、30分ほど歩いたところで舗装が途切れ、左手にUターンするように北へ向かって林道が分かれている。地図を見るとこの林道を進めば三角点近くへ行けそうだ。

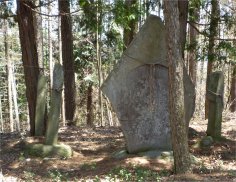

ダートの林道を10分ほどだったろうか、林道最高点と思われる地点で西側の小さな高みへ分け入って三角点を探すことにする。カラマツの林が広がっている。林床には藪や枯れ枝が散乱、簡単には見つからないかもしれない。

三角点脇には通常白い棒杭が立っている。とりあえずそれを探すのが目当てだ。目を大きく開いて歩き回るがなかなか見つからない。下ばかり見ていた視線をふと上に向けると、カラマツの小枝に褪色した赤い小さな布辺が見える。そして黒っぽく変色した棒杭の頭が、枯れ枝の積み重なった上に少しだけのぞいている。カラマツなどの枯れ枝を取り除くとそこに二等三角点標石が出てきた。

数分かけて積もり重なった三角点周辺の枯れ枝を片付けてきた。

≪大沢山ー1158m)

|

| 三角点があるはずと思って探しところ |

芦田坂山の三角点を確認してから別荘地へ戻る。

芦田坂山から南へ3キロほどしか離れていないところに大沢山という三等三角点の山がある。

学者村別荘地の舗装が途切れ、芦田坂山への林道が分岐したところから、南方の大沢山方面へ向かって林道が延びている。果たして大沢山付近までこの林道が続くのかどうかはわからない。

車を取りに戻って大沢山付近まで行く方法も考えたが、低床のミニバンはダートが大の苦手。大沢山付近まではせいぜい3キロ程度、山道ならいざ知らず、林道を3キロほどなら往復してもたいしたことはない。

ほとんど平坦に近い林道を南へと向かう。右手にちょっとした高みがあるはずだ。地図と見比べながら歩くが三角点のありそうな高みがわからない。時間的にはとおに3キロは過ぎている。やがて右手から舗装された林道が合流しているところを過ぎる。さらに進んで都合50分ほど歩いたところで諦めて引き返す。

再度地図をじっくりと確認してみる。三角点は林道が合流した地点よりもっと学者村に近いほうにある。結局倍近くも歩いたようだ。地図を持ちながらいかにもご粗末な話だ。

地図と照らし合わせて三角点のある場所はほぼ見当がついた。この見当には自信があったが、藪の中を行きつ戻りつ周辺を20分ほどかけ、しらみつぶしに探してみたが見つけ出すことができなかった。

残念な気持ちを引きずって駐車場所まで戻った。

≪三郎山ー906m≫

|

| ここから尾根をたどった |

142号線の学者村の看板のあるところから、さらに西へ向かって走ると、152号線に合流する少し手前の左手に長安寺という大きな寺がある。枝垂桜が春の日を受けて鮮やかだ。三郎山はこの寺の背後にある。

車は寺の先200メートルほどのところにあるチェーン脱着場に止める。

石段から寺の境内へ入り、本堂左手から背後の墓地の中を抜けて左手の尾根へとりつく。墓地上部の東屋を過ぎ、さらに小社や幾体もの石仏などのあるところから踏跡程度の尾根をたどっていく。

やがて林道を横断、なおも急な尾根を忠実に進む。赤松の林が広がる。ここはマツタケ山らしい。入山禁止を示すテープが張り巡らされている。

寺から三角点までの高低差は200メートル、もう着くころかと思うのに、それらしいピークはない。三郎山でなくても、何かしらピークがあるだろうと思って登ること1時間5分、途中三郎山の三角点があったしたら、とおの昔に通り過ぎているはず、諦めて引き返すことにする。

下山は枝分かれする尾根で、どちらか分からなくなって2回ほど戸惑った。間違えたところでどうという山ではないが、気持ちとしては癪にさわる。下りも注意していたが、結局三角点は見つからないまま寺まで下ってしまった。

下山後もう一度落ち着いて地図を見直すと、私の辿ったのは三郎山の尾根から一つ東側に寄った尾根だったかもしれない。順調に登っていれば1時間もあれば十分往復できたはず、1時50分の無駄足となってしまった。

≪弁天山ー876m≫

|

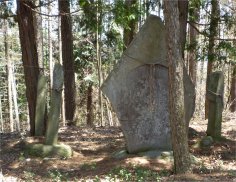

| 大きな石碑のある弁天山ピーク |

142号線から152号線へ入って北進、依田窪病院入口を右折して254号線を少し走ると学者村の看板がある。

学者村エリアへ入って行ったが駐車する場所がない。254号線へ戻って路肩へ駐車する。

駐車場所から徒歩で学者村別荘地へ入り、地図を頼りに弁天山を目指すと、15分もかからずに小さなピークとなる。別荘地の中にある丘のような感じだ。水道施設があり、薄くらい樹林の中に石碑や石仏などがいくつも立っている。

ここがピークにまちがいはない。ところがあるはずの三角点がみつからない。藪もなく、さぼと広くもない山頂、三角点標石があれば見つからないはずはない。別荘造成の過程で消失してしまったのかもしれない。

あまりにも簡単にピークへ着いてしまったので、帰りは反対側の山道から帰ることにする。蟹窪の集落を通ったりして20数分かけて駐車場所へ戻った。

|