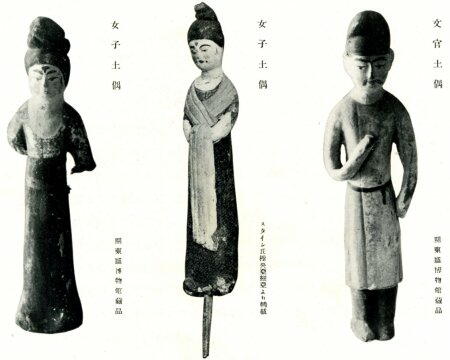

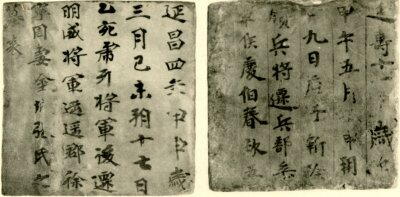

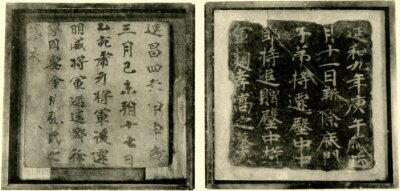

| 男子は多く麻と思しい粗末な外套を着けている。染めてないか、又は藍色の外套である。筒袖で文官土偶の服装によく似ているが前面は縫ってあって脱ぐことが出来ないように見える。然し前文、橘氏報告によれば肩から脱ぐようになっているものらしい。 女の服装も非常に土偶に似たものがある。袴をつけ、前方に布れを垂らしている様子が唐代土偶にそっくりである。図の一つはミイラと共に出た女桶で、旅順博物館蔵品である。他の一つはやはりスタイン氏がミイラと共に発掘したもので、これは肩掛けに似た裂れを肩から垂らしている状態が後述第五号ミイラの服装に酷似している。但し第五ミイラは倉庫の中に蔵されて一般に公開されてないのが残念である。  男女共に絹の衣服が普通である。荒絹があり、練り絹がある。薄い平織りも荒い平織りもある。模様を織りだした綾や或は羅がある。其の中の或る品は正倉院裂れ、又は法隆寺裂れに酷似している。 顔面に錦の切れを覆ったミイラが少なくなかったらしい。その証拠にはミイラの顔面に錦の小片の付着したものがある。然し錦の裂れの保存されたものは少数である。これはミイラ室に陳列されている。 足には足袋を履いている。また組み糸で編んだ履物、皮製の履物を履いていたのもある。足袋には墨でウイグル文字の記したものが一例あった。 足袋を縛った絹紐の結び方、及び胴を結んだ組紐の結び方はいずれも今日の支那人の行う所と等しい。衣服はたいてい単衣か、高々袷である。綿入れは見ない。 割合に薄い絹布を縫うのに不相応な太い絹糸を使っている。そして衣服の縫い方は平縫いと纏縫いとの二つであるが糸の太すぎるために裂れ地のほうが敗れて波状を呈している。衣服の裾の三つ折ぐけにする部分は、今日ではくけて衣服の表面に成る可く縫い糸を露出させないようにするのであるが、当時に於いては三つ折にして平縫いにしている為に、縫い糸が衣服の表面に露出して見苦しい。つまりこの時代に於ける裁縫は極めて幼稚だったと考えられる。 婦人の頭部は簡単に束ねて根元を細長い絹布で縛ってあるに過ぎない。土偶に見るような結髪を見舞い。恐らく死者には生前の如き結髪を行はなかったのだろう。これは男子に於いても同様である。 木綿が使用されている事は少ない。然し坊主枕が一つあるが白木綿が使われているし、京城博物館にはミイラ二体中の何れかに属するか不明であるが、とにかく白木綿がある。木綿糸が太くして織が精巧で無い。旅順ミイラの二例には顔面部と陰部とに綿花があててあった。 元来綿花の産地はインドに始まると考えられている。絹は支那が原産地である。 綿は奈良朝に一度日本にも渡来したが中絶して、徳川時代に細渡来したものである。 このミイラ生存時期には無論支那では綿の栽培が行われており、しかも其の渡来は中央アジアを経由したものであるが、木綿の立派はものが無く、其の使用もふるはなかったのである。 敷物らしい粗い編み物がミイラに付着している事がある。何のしょ植物の繊維であるか未だ研究できない。京城博物館には獣毛の組糸の粗い織物がある。敷物だったかも知れない。又木綿、麻、毛の紐は帯だとか靴の材料に使用されている。 ミイラの付属品が多少あるが、之は後章スタイン氏の記述を読めば分かるから特記しません。唯女のミイラの一例に於いて口中から銅銭が出た。文字が明らかでないが西域考古図譜古銭の部第七ワテン発見品の大型のものの類品で西域銭である。 又一例のミイラの下唇と下顎門歯との間に米粒の二分の一大位の丸い真珠があった。 中央に穴が穿たれている。恐らく飾り玉を死者の口の中に含ました事があったようだ。 長さ五分位の子安貝の高い部分に不規則な穴を穿つたものを古銭家は貝貨と云う、 その通用時代を周代若しくはその以前に遡る。ところがミイラとこの者が伴出する。初めは銭の一種であって中央アジアは海に遠い為に六朝末まで之が通用したのかと思った。然るに最近スタイン氏極央アジア附図89を見ると飾り玉につながって子安貝がある。明らかに装飾品であって貨幣ではない。尤も私はこの事実を以って子安貝貨幣説を否定するのではない。古代の支那では子安貝を貨幣に使用したこともあるだろうが、同一形状のものが六朝時代に中央アジアで装飾品に使用されてと云うだけの事である。 事実上支那の貝貨中の或るものと等しき形の品は古代埃及で飾り玉と連ねて使用されたし、又豪灣の生蕃なども装飾品として使用している。(杉山壽栄男氏蔵品) スタイン氏発掘に於いてもその墓誌は西暦600年頃の品が多いのは後述する。 大谷氏将来墓表は赤みを帯んだ瓦磚で、其の上に絵具を塗り更に其の上に朱、白粉等で漢字が記してある。 5枚の墓表中の最古のものは張氏の延昌四年のものであって、これは陳の文帝天嘉五年(皇紀1224年)にあたる。次は解氏の延昌20年のもので陳の太建12年(皇紀1240年)にあたる。麹氏の延和九年の墓表は隋の楊帝の大業六年(皇紀1270年)にあたる。   つまり唐の太宗の貞観14年以降たる高宗の時代には高昌国はその政治的独立性を失っているのである。 尚このミイラについては八木奘三郎氏が雑誌「民族と歴史」第六巻第一号に「トルファン発見のミイラと朝鮮風俗との一致」なる短編を草されている。すなわちミイラの服装が今日の朝鮮風俗と大変似ているのは、朝鮮風俗には隋唐の古式が多分に残っているためだと思われる。 |

|