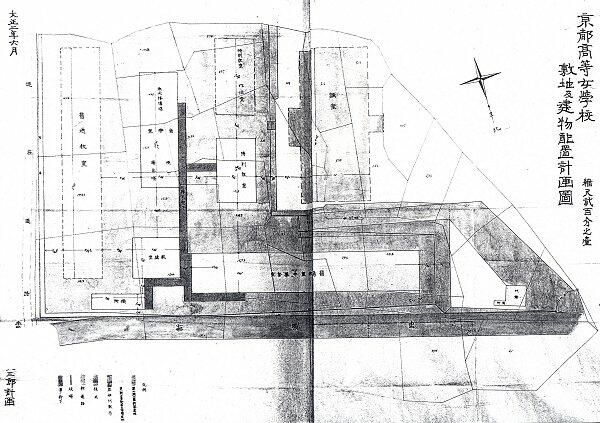

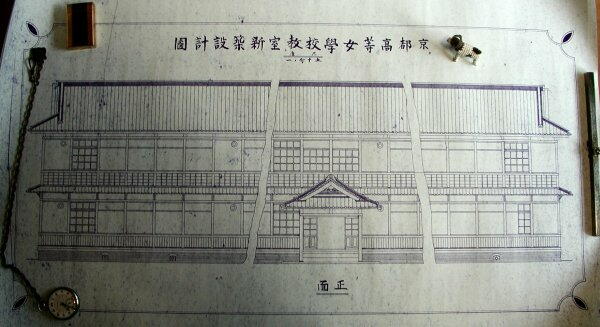

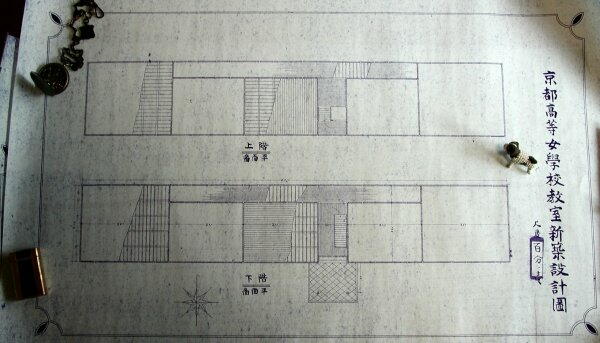

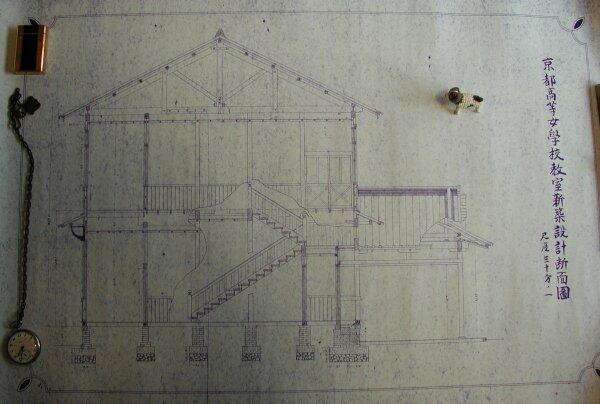

このページでは古谷三代吉の描いた教室新築設計図の一部をここで公開します。

しかしこのページの目的はまさしく、題材のとおり京都高等女学校の歴史について述

べてみたいと思います。

べてみたいと思います。

正式には明治43年本願寺門主大谷光瑞師婦人籌子裏方が、我が国の文化向上には

婦人の教養を高めねばならぬことを痛感され、女子大学の創立を意図されたことに由

来します。

婦人の教養を高めねばならぬことを痛感され、女子大学の創立を意図されたことに由

来します。

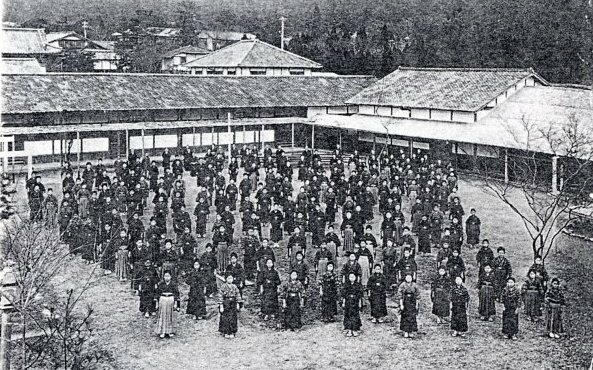

その一環としてまず京都高等女学校を明治43年に京都の五条通堀川西入る柿本町本

圀寺内に開設されました。

圀寺内に開設されました。

そして大正二年10月大谷家所有地(現高校・中学校校地の北半分)を貸与し、高等女

学校・裁縫女学校を移転しました。

学校・裁縫女学校を移転しました。

|

明治31年 甲斐和里子(旧姓・足利)は、松田甚左衛門の助力を得て、

京都市下京区東中筋通花屋町上がるに私塾「顕道女学院」を創立。

33年には妻和里子と顕道女学院創立の志と理念を貫くため、醒ケ井

五条下がるに文中園(のち文中女学校と改称)を開設。

|

|

大谷籌子(おおたに かずこ) 明治15年11月15日〜明治44年1月27日

西本願寺鏡如(光瑞)門主夫人。

九条道孝の三女として九条家 に生まれる。

明治31年に鏡如嗣法と結婚。以後仏教婦人会総裁として婦人教化につとめ、さらに近代仏教婦人会創成につくした。

40年より東京の女子文藝学校(島地黙雷創設)を積極的に後援した。

43年、仏教婦人会の事業として私立京都高等女学校経営に熱意をそそぎ、また京都女子大学設立の推進者でもあった。

44年1月逝去の後、その遺志は九条武子本部長に受け継がれた。

|

奇しくも古谷三代吉の曾孫にあたる 人物が1992年大学の卒業論文に、 「シルクロードにおける大谷探検 隊の業績について。」を書いていま す。/ |

大谷光瑞(おおたに こうずい) 明治9年12月27日〜昭和23年10月5日 西本願寺第23世門主。 九条武子の兄。 宗政の刷新・学事の興隆・人材の養成に尽くした。 明治35年から43年にかけ、三次にわたって大谷探検隊を中央アジアに派遣し、シルクロード・西域文化研究に関する貴重な資料を収集した。 44年に京都高等女学校名誉校長籌子夫人が急逝した後、 大正元年12月には甲斐駒蔵に代わり京都高等女学校・京都裁縫女学校設立者となる。 大正二年10月大谷家所有地(現高校・中学校校地の北半分) を貸与し、高等女学校・裁縫女学校の移転を実現させた。 古谷三代吉の教室新築設計図面は其のとき描かれたものです 又6年1月、私立京都幼稚園を設置するに際し、その設立者となった。 \管理人は、 この論文を連載形式で公開していきたいと思っています。 |

|

九条武子(くじょう たけこ) 明治20年10月20日〜昭和3年2月7日 歌人。西本願寺明如(光尊)門主の二女。九条良致夫人。 明治40年仏教婦人会連合本部長に就任。 以後鏡如(光瑞)門主夫人籌子裏方をたすけ、近代仏教婦人会 創成につとめた。 43年、仏教婦人会の事業として私立京都高等女学校の運営をはじめ、宗門校の女子教育振興につとめた。 又京都女子大学設立に尽力したが、結果としては大正9年に 京都女子高等専門学校が設立された。 文藝にすぐれ、短歌を佐々木信綱に師事し、花道を西川一草亭に、また絵画を上村松園について学んだ。 著者に「無憂華」、歌集に「金鈴」がある。 |

に派遣し、シルクロード・西域文化研究に関する貴重な資料を収集した。

次のページでは大谷探検隊の軌跡を検証し、その功績を古谷三代吉の曾孫にあたる

人物が論文を発表していますが、其れに添って管理人はめったにお目にかかれない貴

重な資料を公開していきたいと思います。

その資料とは・・・東京国立博物館図版目録「大谷探検隊将来編」・

ILLUSTRATED CATALOGUES OF TOKYO NATIONAL MUSEUM

CENTRAL ASIAN OBJECTS BROUGHT BACK BY THE OTANI MISSION

の中から写真を一部見ていただきます。管理人。

|

|