第三採光(あかりとり)と換気

大きな座敷になりますと、鴨居上の子壁が三尺程もあって、しかも下には椽側を附け、庇も随分長く突

き出して、時には入側をも設けるため、四方開け放しであるにも拘わらず、思いのほか暗黒な事があり

ます。換気の上から見ると、なるほど四方紙張障子ですから差し支えないはずですが、ご承知の如く悪

き出して、時には入側をも設けるため、四方開け放しであるにも拘わらず、思いのほか暗黒な事があり

ます。換気の上から見ると、なるほど四方紙張障子ですから差し支えないはずですが、ご承知の如く悪

ガスは上層に上がりますのに、前述の小壁は座敷が広ければ広いほど、それだけ高くなって、其の抜

け路を塞ぎますから、四方開け放しでも大して効力はありません。

け路を塞ぎますから、四方開け放しでも大して効力はありません。

この問題は「できるだけ天井に近く窓を設ける事」によって解決されます。

即ち鴨居上の小壁の所に、部屋の意匠を損ねない限り、高く大きく窓欄間を取り、引き違いか、回転障

子にしておき、適宜に開閉し得るように装置すれば換気の目的を達せられます。

子にしておき、適宜に開閉し得るように装置すれば換気の目的を達せられます。

之は敢えて今日発見されたことではなく、在来の普請に用いられた家もありますが、今後は一般に普及

致したいと希望いたします。

序ながら今日の鴨居の内法は五尺七寸が普通ですが、少し大きな家になると、これでは少し低いようで

在ります。

今日の場合一般材料が六尺を標準として造られてありますから、俄かに改正は困難でありますが、

此れは将来六尺及び七尺五寸位の高内法にしたいと希望しております。

そうすれば、長押、鴨居もかえって高くなり、採光も充分になり、欄間も格好よく取れます。

天井にも四方に空気抜きを設け多少の装飾を施せば存外面白く有益のものとなります。

|

|

|

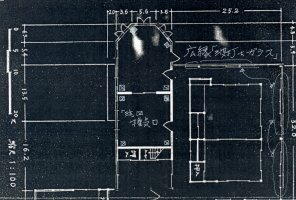

右上の写真は昭和四年に建築された松雲閣の応接間の 写真を拡大したものです。四隅に配置されています。 連接された応接間に八箇所配置されました。 現存する松雲閣の平面図を特別に公開します、其の中で 応接室の一部の写真をオーナの許可を得て、撮影させて 頂きました、ご覧ください。 左記の写真では少しわかり難い所もありますが、実はこの空気抜きは壁に面して少し勾配が架けてあります。 空気の流れを考えた見事な設計と言えます。このガラリ から排気した悪しき空気は屋根又は外部に空気抜き窓を 設け外部に排気されます。 管理人 筆 左上の当時(明治43年頃に描かれたデザイン)と右上の 昭和4年当時実際に施工された換気孔を比較してください。 其の一例で最も簡単なものを示せば、室の大きさにも依りますが、1尺五寸角位の大きさに天井の四隅を切明け、適切な意匠を凝らした透かし彫り板を嵌め込むか、尚丁寧にすれば図に示す如く高さ七、八寸の箱を作り、煙草盆のように、四方を切明け、其の穴に銅の網を張り、蓋は普通 釘付けとし、前記透かし板の上へ取り付けます。

又屋根にも空気抜け窓を附けたいと思います。

序に申しますが採温法は日本の住宅には余程研究すべき問題です、これは建物の構造及び材料の如何にも由る

ことですから一概にも言えませんが、要するに炉に木炭を

燻べる云う習慣を廃して、煙筒附の置きストーブを用いたほうが、経済的でもあり衛生にもよいと思います。

左下は応接間の写真です.南側には雑木林が広がり 京都市内が一望できます。応接間の壁面と天井は当時 漆くいで塗られていました。天井高は約2.7m程です。 |

|

|

松雲閣 京都北区上賀茂に現存する建物です。

昭和四年に富田弥三平(ヤソベイ)氏「雅号・松雲」の隠居所として建築されました。

広 縁・広縁のガラス戸は全て建築当初は全て「波打ちガラス」でしたが、現在は数枚破損し

取り替えられています。 (今では造られていません。貴重なものです。)

波打ちガラスをご覧になりたい方は 紫 織 庵(京都市指定有形文化財)に観に行って

下さい。

下さい。

第四畳の事

畳を用いることは衛生上から言うと、甚だ好ましくありませんが、我々が祖先以来永らくの習慣で一度

畳の上に座らないと心が落ちつかぬ様な気がしますから、此れを俄かに改めると言う事は難儀な事で

暫く或る時代迄は此れを用うるより外はありません。但し此れを敷く場合には床板を厚くし、且つ隙間の

空かぬように丁重に張り詰め、其の上に新聞紙か、上等にすればビルヂング、ペーパ〔ラバロイドルー

フイング或いはフェルト)等を敷きこんだならば、蚤(のみ)などの発生を防ぎ掃除にも便利であります。

フイング或いはフェルト)等を敷きこんだならば、蚤(のみ)などの発生を防ぎ掃除にも便利であります。

第五小屋組み及屋根

小屋組みの構造は従来生の材料を用い、のみならず異なった形状に至っては甚だ幼稚で、家不相当

の大梁材を用いて得意で居た様でありますが、此れは早晩改めねばならぬ事の一ッであります。

力を計算さえすれば、随分小さな材料で、完全な構造が出来るし、又そうしたほうが経済的にも大いに

有益でありますから、是非改良を希望します。

屋根葺き材料には瓦を上等としましたが、瓦下え葺土を上げ、唯さえ重い小屋組みへ重量を加える為

建物は益々頭勝ちとなるので、地震暴風雨等には甚だしく危険であります。

京瓦には引き掛桟瓦もありますが、普通の家には値が張るので用いられません。

最近私は名古屋辺りで赤色の平瓦で葺いたのを見受けましたが割合に低価だそうです。

何にしても今の所ではスレートが重量も軽く、質も硬いから屋根材料としては、一番適しています。

次にアスベスト瓦です、亜鉛引きなどは安値の代わりに永く保ちません、それに夏季は炎熱を引くという

欠点がありますから、住宅に使用することは、お勧めする事は出来ません。

ラバロイトやマルソイドも一時的の建築に適しています。

(注) この論文は明治43年に書かれています、其のことを念頭に於いてご覧下さい。管理人。

第六贅費

茶席建設は元来質素を旨としたものです。

其れが後世になっては、銘木珍材を誇りとし、遂には材料にのみ、いたずらに高金を投じ、肝心の構造

を疎かにする如き幣風を醸す様になりました。

を疎かにする如き幣風を醸す様になりました。

又普通の住宅に於いて、大黒柱に欅の尺角無節などを用い、周囲の構造及び地形等の要件を殆ど

かえり、みぬが如きは建物の保存上望まし刈らぬ事と思います。

|